参加登録結果

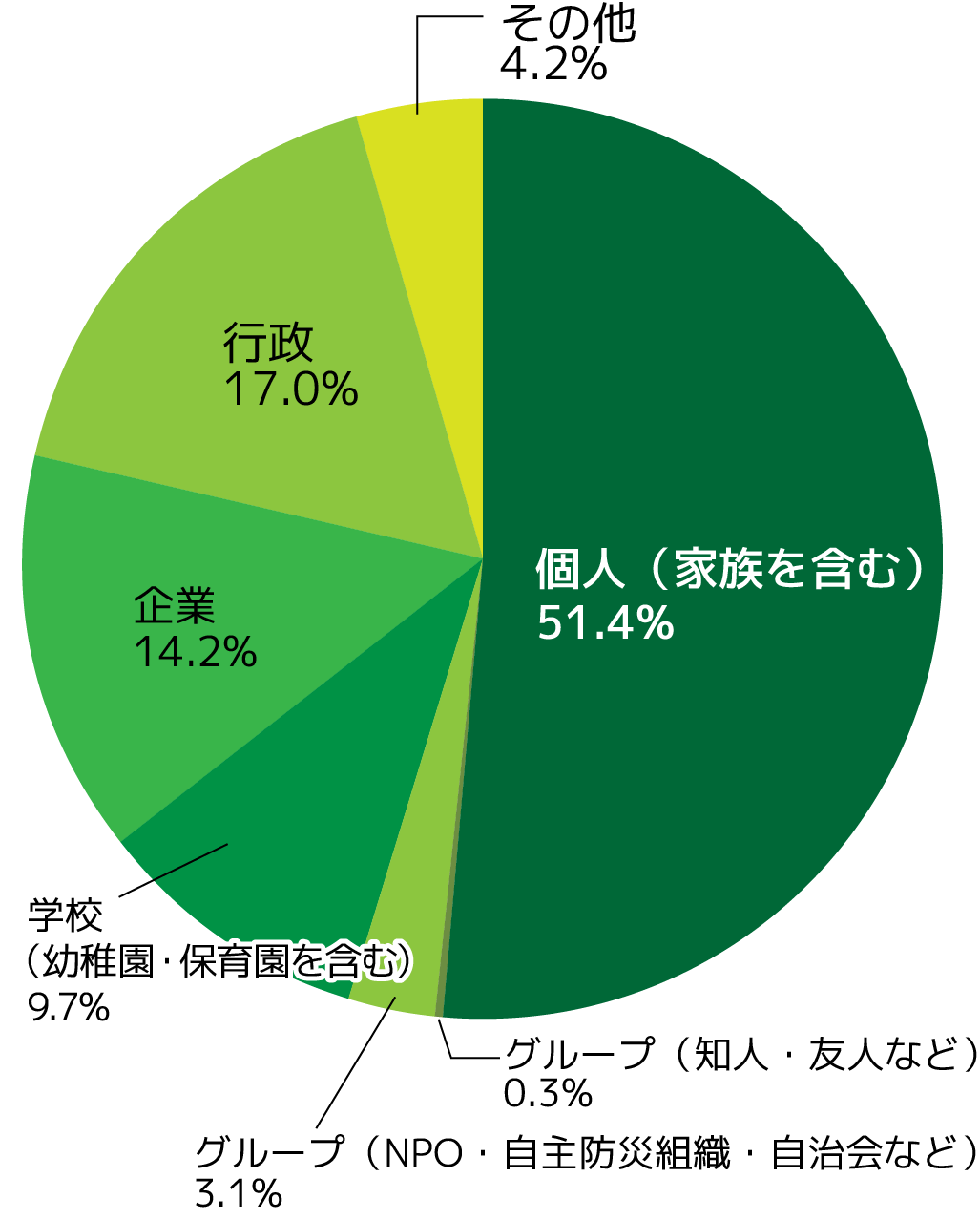

参加形態別

| 参加形態 | 登録数 | 参加人数(人) |

|---|---|---|

| 個人(家族を含む) | 148 | 272 |

| グループ(知人・友人など) | 1 | 3 |

| グループ(NPO・自主防災組織・自治会など) | 9 | 171 |

| 学校(幼稚園・保育園を含む) | 28 | 3,422 |

| 企業 | 41 | 1,203 |

| 行政 | 49 | 3,223 |

| その他 | 12 | 2,299 |

| 合計 | 288 | 10,593 |

参加登録者からのメッセージ

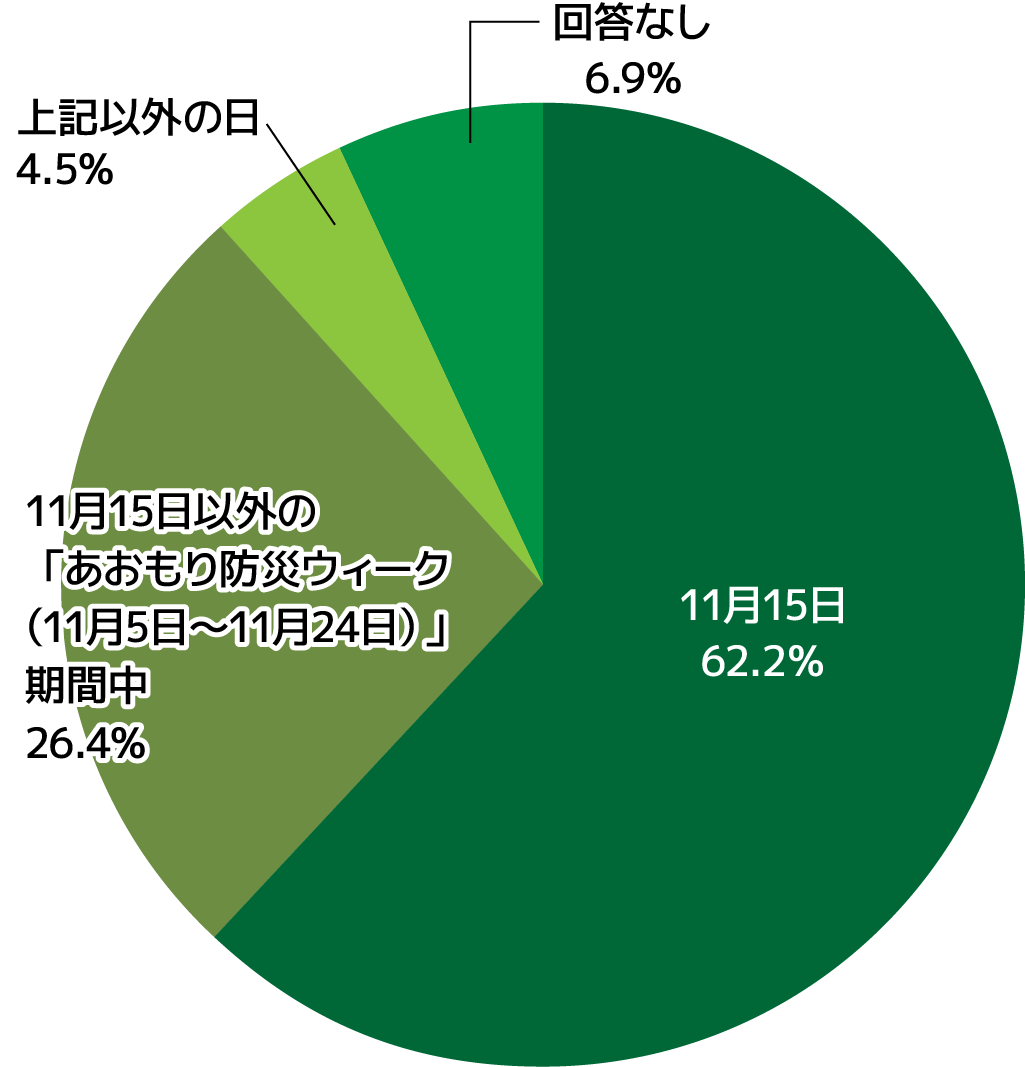

参加予定日

| 参加予定日 | 登録数 | 参加人数(人) |

|---|---|---|

| 11月15日 | 179 | 9,232 |

| 11月15日以外の「あおもり防災ウィーク (11月5日~11月24日)」期間中 |

76 | 1,061 |

| 上記以外の日 | 13 | 250 |

| 回答なし | 20 | 50 |

| 合計 | 288 | 10,593 |

実施アンケート結果

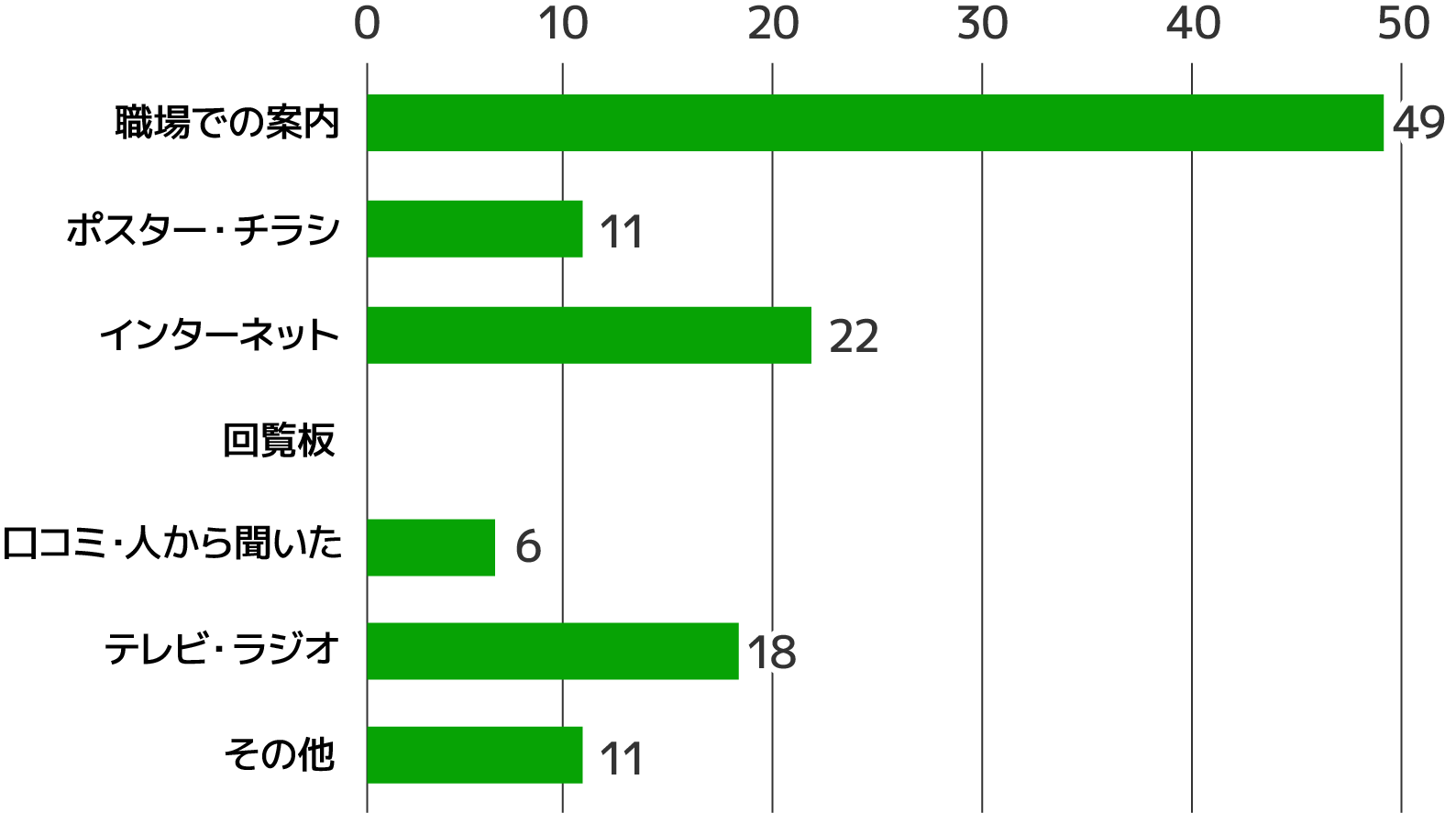

「チャレンジ宣言」の情報を知った手段

【その他】

- 市町村からのメール・LINE等

- 新聞広告

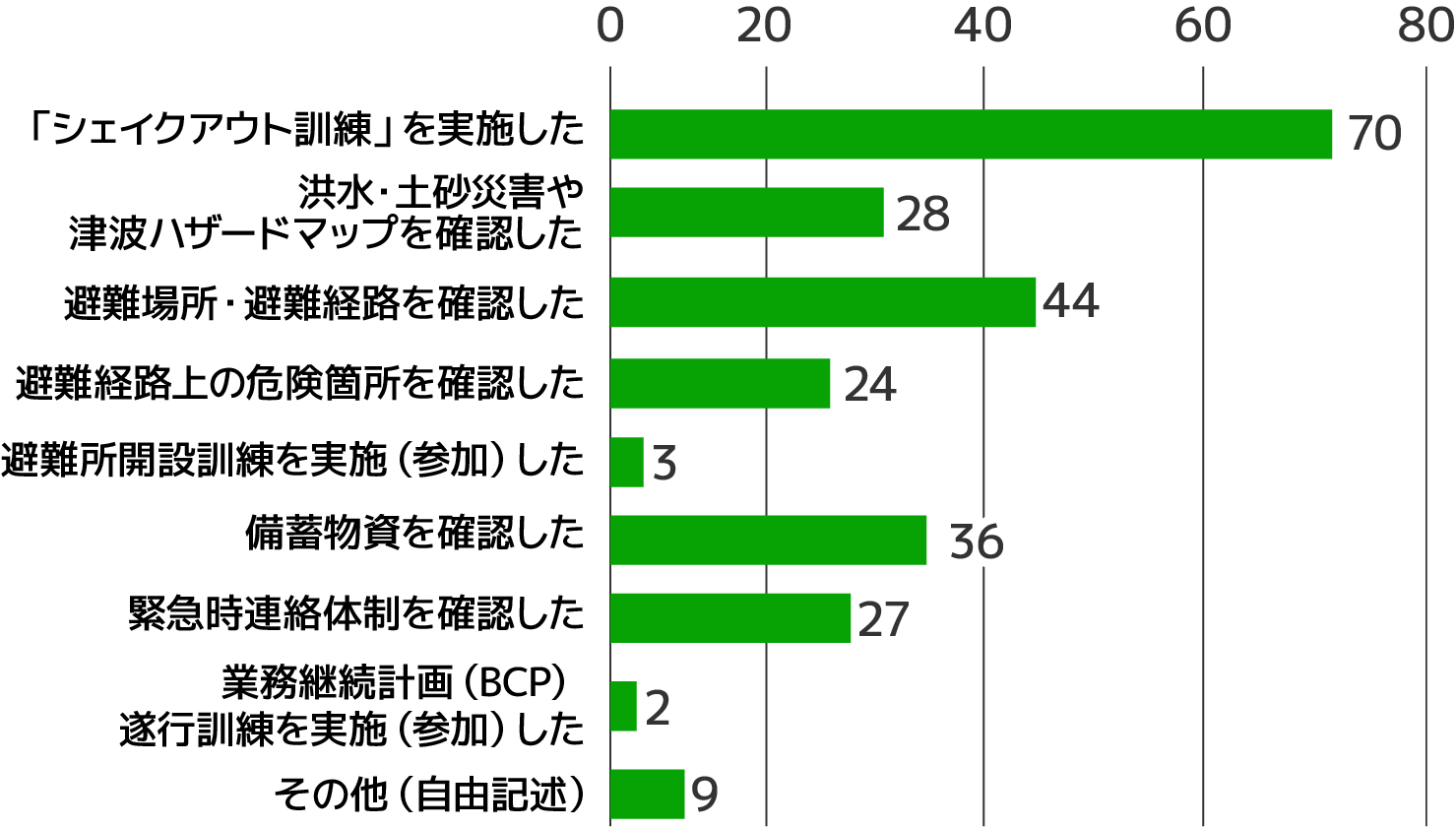

取り組んだ「チャレンジ宣言」の内容

【行政機関・公的機関】

- 火災発生の模擬通報、消火器を使用した消火訓練

- 災害発生時の初動対応の確認

【自主防災組織】

- 防災研修会の開催

- ①防災資機材の作動確認、通信及び照明用具等の電池交換②防災備蓄品の新規購入品目の決定

【その他団体】

- 避難する際の携行品リスト作成

【個人・家族】

- 防災ポーチの作成